侧边栏

这是本文档旧的修订版!

目录

风格:笈多(Gupta)

笈多王朝(Gupta Dynastry,4—6世纪)是印度历史上短暂的相对统一的时期,也是经济、文化、艺术、宗教大繁荣的时期,被史学界称为“黄金时代”(Golden Age)。笈多文化体现出印度本土艺术精神,奠定了印度艺术的美学基础。笈多王朝崩溃后,其余波一直延续到7世纪,被称为“后笈多艺术”(Post-Gupta Art)。笈多艺术最重要的两个核心就是恒河流域西段的秣菟罗和偏东段的萨尔纳特(鹿野苑,Sārnāth)。笈多佛教造像艺术有早期和晚期(野鹿苑风格)的风格变化。

笈多艺术给西北印度和北印度打上了共同的烙印,此后二者分别进入区域风格阶段,分别影响到中国西藏西部和西藏中部,导致西藏两种区域风格的形成。

外文描述

Gupta period

相关页面

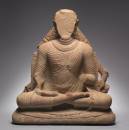

造像特征

笈多王朝造像较之贵霜王朝造像,主要的不同点如下:佛像发式以印度式细密螺发为主,成为笈多艺术的标志性发式;服饰放弃犍陀罗式的宽厚袈裟和自然写实的衣褶,秣菟罗造像以规律的细密条棱衣褶为特征,萨尔纳特则完全不表现衣褶,袒裸一肩的贵霜样式并没有流行,以着通肩式袈裟为主;袈裟紧贴身体,充分展现富有弹性的肌肉和圆润的双腿,配合光滑的额部和面庞,低垂的眼睑以及修长的身材,构成完美而又标准化的人体,神情沉静安详;以不同花鬘组成多重纹样和贝壳边纹装饰的圆形头光。

5世纪晚期至6世纪菩萨造像日渐增多,有复杂的发髻变化和丰富的装饰品,身体略前倾,垂目下视,身材修长,气质安详,披圣索或胳腋,着薄短裙,紧贴双腿,胯部系粗大的腰带,明显带有印度教艺术的影响。笈多时期印度造像以石材居多,比如在秣菟罗以红色砂岩为主,萨尔纳特以浅黄色砂岩为主。这一时期铜造像数量明显增加,陶制造像从西北印度到孟加拉地区均普遍存在,主要用于寺庙与佛塔装饰。

深度阅读: ……

参考文献:

……