侧边栏

古比特佛像网, 编号: 风格:马图拉

这是本文档旧的修订版!

风格:马图拉(Mathura)

如果说犍陀罗创造了东西方文化融合的奇迹, 那么马图拉(mathurā), 贵霜的副都, 则是贵霜王朝的另一大佛教艺术中心, 也是真正印度本土造像的源头. 一方面马图拉位于恒河流域, 地处西北印度与中印度的交通要冲, 是文化交流和商品流通的中心; 另一方面, 这里传说是印度教主神毗湿奴的故乡, 佛陀和耆那教祖师也曾在此说法, 因此印度三大宗教都在此地流行, 商业和文化的发达促就了马图拉雕刻艺术的发展.

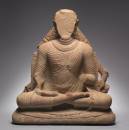

从公元2世纪下半叶起, 马图拉的佛像雕刻一方面借鉴犍陀罗雕刻的某些希腊化技法, 一方面将它化为初期马图拉式, 即加强民族化的演变过程: 马图拉佛像开脸较为宽平, 鼻翼饱满, 下唇肥厚, 眼睛大睁为橄榄形, 直视前方, 头顶盘为塔式的发髻, 面露古风式的机械微笑. 原来袒露右肩的袈裟, 变成通肩式的薄衣, 上刻密集的平行U字形或V字形衣纹, 下身为长及小腿的薄裙, 这种服饰也成为后期“湿衣派”造像的起始, 这种样式的佛像传入中国后, 对中国的雕塑乃至绘画影响深远. 如此经历百年, 终于从量变发展到质变, 完成了犍陀罗雕刻的印度化.

外文描述

Mathura

相关页面

造像特征

与犍陀罗艺术不同, 马图拉佛像雕刻艺术更多地表现出印度本土的特点, 如圆脸大眼, 螺状肉髻; 薄衣贴体, 凹刻衣纹, 袒右肩袈裟; 裸露而充满力量的肌肉等.

马图拉造像样式的特点首先是佛的圆形头光由犍陀罗艺术中平板的圆片发展成装饰着繁复图案的圆形浮雕. 袈裟薄衣贴体, 衣服呈透明状, 突出饱满而有力的肌肉. 此外, 衣纹呈凸起的条棱状, 佛像身材颀长匀称, 神情内敛, 有宁静禅定的气质.

深度阅读: ……

参考文献:

……

造像列表

古比特佛像网, 编号: 风格:马图拉本页地址: https://fo.gubit.cn/风格/马图拉.1635965504.txt · 最后更新: 2022/02/27 10:56 (外部编辑)

Copyright 2019-2100 https://fo.gubit.cn