侧边栏

这是本文档旧的修订版!

目录

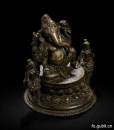

风格:帕拉(Pala)

后笈多时期,戒日王(Haravardhana,612—647)统一印度北部大部分地区,带来了短暂的和平与繁荣。戒日王去世以后,8至12世纪,东北印度的比哈尔(Bihār)和孟加拉地区(Bengal,包括今印度的西孟加拉邦West Bengal和孟加拉国Bangladesh)在帕拉(波罗)王朝(Pāla dynasty)和塞纳王朝(Sena dynasty)的统治之下,佛教进入最后的繁荣期,尤其是在摩揭陀地区达到顶峰,直到12世纪穆斯林军队横扫恒河流域为止

帕拉艺术首先兴起于比哈尔南部,即摩揭陀地区,这里分布着菩提迦耶(Bodh Gaya)、那烂陀(Nālandā)、库尔基哈尔(Kurkihār)等宗教与艺术中心。帕拉造像主要以黑石造像与铜造像为主,黑石造像材质细腻,造像精致,装饰繁复,达到很高的艺术水平. 那烂陀寺是东印度重要的佛教中心,兴起于笈多时期,唐代高僧玄奘曾到此学习,一直到10世纪那烂陀寺都是东印度佛教的标志,12世纪毁于穆斯林军队。那烂陀寺出土的铜造像共51件,其中23件属于帕拉早期。库基哈尔村距离迦耶(Gaya)东27千米,居于迦耶和王舍城(Rājagha)两大佛教重镇之间,是朝圣必经地,也是造像的艺术中心。从1847年以来,在遗址先后发现了数量众多的佛教造像,其中大部分保存在加尔各答的印度博物馆(The Indian Museum,Kolkata)。库基哈尔村的铜造像大多数为黄铜,极少红铜鎏金,普遍采用错银和红铜装饰,很可能还镶嵌宝石和玻璃。帕拉造像用料厚重,身体宽厚,身体稍拉长,表情庄重,背光、莲座高大,程式化较重,有些还有非常精美的镶嵌。帕拉风格的造像对后弘初期西藏中部造像有较大的影响。

外文描述

Pala

相关页面

造像特征

帕拉风格的造像虽然也受到古希腊艺术的影响, 但是由于地理位置更靠近印度腹地一些, 造像的面容肯定不像古希腊人, 在风格上也偏向印度本土艺术的风格, 与犍陀罗佛像的区别还是较为明显的. 早期的秣菟罗佛像有很多都是裸体造型, 即使有袈裟之类, 也非常轻薄, 凸显人体的肉感. 头发也不是波浪 而是一圈一圈盘旋的螺发. 衣纹的做法通常是在隆起的棱上加刻阴线. 公元2世纪后半叶,帕拉风格的佛像逐渐开始吸收犍陀罗佛像的一些特点来改造自身. 到了公元4世纪, 帕拉佛像终于实现了印度传统与外来影响的完美融合, 迎来自己的成熟期. 成熟期的秣菟罗佛像, 体态显得更加优美细长, 面孔是东方人的特征, 耳垂长而厚, 发是典型螺发, 右旋, 有肉髻. 眼睛一般半眯, 神态平和, 淡然, 是我们印象里佛祖俯视众生的形象. 很多佛像颈部还有三道折线, 称为“三道弯”或“蚕节纹”, 头光为圆形, 一圈一圈装饰有不同的图案. 造像身材比例适中, 着通肩大衣. 最重要的是雕像的衣服上有许多条弧形的衣纹, 显得衣服十分轻薄, 并紧紧的贴在身上, 就像衣服被打湿了一样, 所以也叫“湿身佛像”. 这种样式的佛像后来传入中国, 对中国的雕塑乃至绘画影响深远. 还有一点比较特殊的是, 帕拉佛像多采用中印度地区出产的红砂岩来雕刻, 有的岩石上还带有米黄色或白色的斑点, 色调非常温暖, 与犍陀罗佛像的青灰色岩石大不相同.

深度阅读: ……

参考文献:

……